LES NATIONS AUTOCTONES DU QUÉBEC

Territoires et sociétés algonquiennes vers 1500

Territoire et population

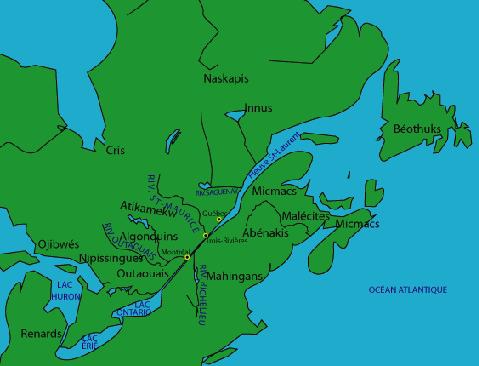

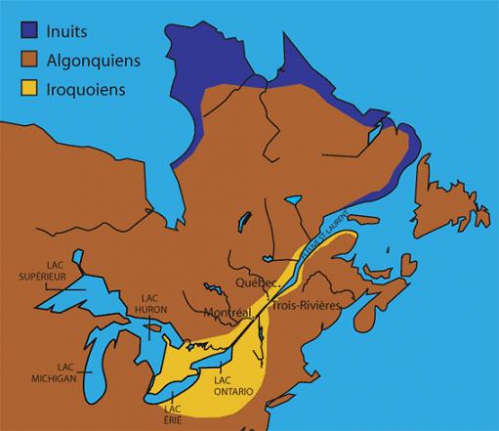

Les sociétés algonquiennes étaient réparties sur le continent américain depuis l'île de Terre-Neuve jusqu'aux Rocheuses. Parmi les Algonquiens, on retrouvait les Abénakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Béothuks (aujourd’hui disparus), les Cris, les Malécites, les Micmacs, les Innus (Montagnais) et les Naskapis.

Localisation

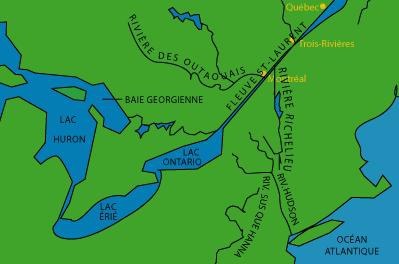

Localisation des sociétés algonquiennes vers 1500

Plusieurs nations algonquiennes habitaient la région des Grands Lacs, de la côte atlantique et de la baie d’Hudson. Selon les saisons, la température variait d’un extrême à l’autre. Tandis que les étés étaient chauds et courts, les hivers étaient généralement longs et froids. Ce climat rendait souvent la culture des plantes impossible dans la plupart des régions habitées par les Algonquiens.

Qualité du sol et reliefs

Les Algonquiens habitaient des milieux très diversifiés, des contrées parsemées de petites collines jusqu'aux régions très montagneuses. Les Algonquiens les plus nordiques, les Cris, les Innus et les Naskapis, vivaient dans la taïga où les lichens et les mousses recouvrent le sol. Dans la vallée du Saint-Laurent, le climat était plus doux et le sol fertile. Certains habitaient des milieux plus humides près de tourbières.

Flore

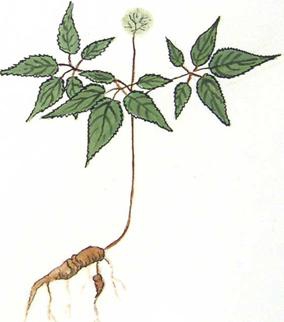

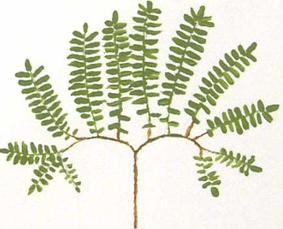

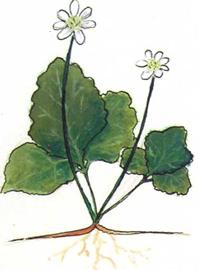

Les forêts fréquentées par les Algonquiens abritaient d’innombrables espèces de plantes comestibles et utilitaires ainsi que de nombreux petits fruits sauvages (atocas, bleuets, fraises, framboise, groseille, mûres et pimbina). Une grande variété de plantes herbacées était appréciées pour leurs bulbes comestibles ou leurs propriétés médicinales comme l’ail des bois, les trilles, la quenouille, etc.

Ail des bois. Les Algonquiens appréciaient le goût délicat de l’ail des bois qui ajoutait une saveur exquise aux viandes et aux soupes. Dès le mois de mai, les femmes cueillaient l’ail des bois dans les érablières. Au moment où les feuilles des arbres ne sont pas encore apparentes, celles de l’ail des bois pointent déjà vers le ciel pour profiter des premiers rayons du soleil printanier. Cette plante se repère facilement parce que très peu de végétation pousse aussi hâtivement. Ces peuples cueilleurs savaient comment la récolter pour assurer la continuité de son espèce.

La Guenouille. Les Algonquiens mangeaient les différentes parties de la quenouille et l’utilisaient pour en faire de la farine. Pendant la période estivale, les femmes ramassaient aussi des quenouilles. Les rhizomes séchés et pulvérisés étaient employés comme farine sucrée pour faire du pain ou des galettes. Lorsque les épis étaient bien mûrs, le coton blanc qu’ils contenaient servait de doublure pour les couches des bébés. Une fois que ce coton était souillé à l’intérieur de la culotte de cuir, il était enlevé et remplacé par un coton de quenouille propre. Les Autochtones furent donc parmi les premiers à inventer la couche jetable! Les rhizomes de quenouilles frais étaient écrasés et bouillis. Ainsi, ils fournissaient un gluten sirupeux que les femmes utilisaient pour épaissir les sauces ou les bouillons. La partie basse des jeunes tiges se mangeait bouillie comme le poireau. Très bien bouillis, les jeunes épis encore verts avaient le goût du maïs.

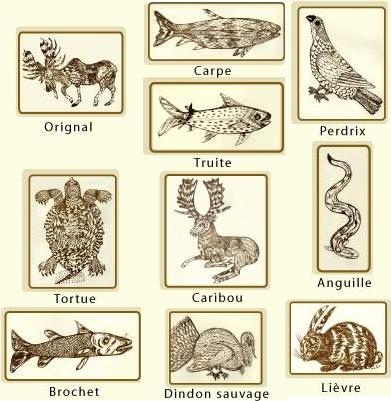

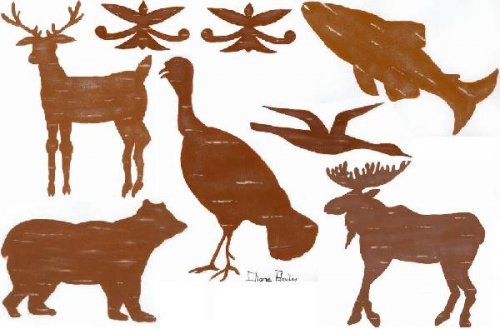

Faune

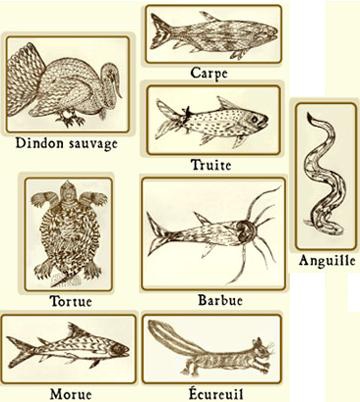

Certaines régions fréquentées par les Algonquiens étaient plus giboyeuses que d’autres. Selon les régions, le gros gibier comprenait l'orignal, le caribou, le chevreuil et l'ours noir. Le petit gibier était surtout représenté par le lièvre, l’écureuil, le rat musqué, le raton laveur, le rat des champs et la perdrix. De nombreuses espèces d'oiseaux étaient présentes comme le cygne d’Amérique, la caille, la bernache du Canada, l’oie sauvage, le dindon sauvage, la tourte, la grue, le héron, la bécasse, l’alouette de mer, le canard et bien d'autres. Une grande variété d’oiseaux migrateurs, dont certaines espèces sont aujourd'hui disparues, se déplaçait dans les régions habitées par les Algonquiens. Les ruisseaux, les rivières et les lacs regorgeaient d'une multitude de poissons (corégone, omble, esturgeon, truite, brochet, carpe, perchaude, doré, saumon et anguille). Les phoques, les crustacés et les mollusques étaient présents dans les régions côtières, comme celles du golfe du Saint-Laurent et la côte atlantique.

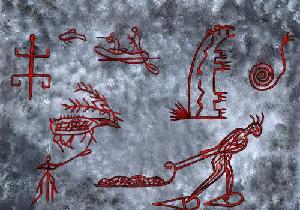

Illustrations de Louis Nicolas (1634-après 1678)

Feuillus et conifères

La plupart des nations algonquiennes habitaient des régions très boisées. On qualifie souvent les nations algonquiennes occupant le nord-est de l'Amérique de Premières nations des bois. Les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Innus et les Naskapis fréquentaient les forêts de conifères (épinette, sapin) où l’on retrouvait également des bouleaux. Plus au sud, d’autres sociétés algonquiennes (Abénakis, Malécites et Micmacs) pratiquaient l’agriculture sur des terres fertiles à proximité des forêts de feuillus (érable à sucre, frêne, orme) où poussaient aussi des conifères (pin, pruche). Dans cet environnement très diversifié, les ressources abondaient.

Rameau de l’épinette blanche. Les Algonquiens utilisaient les racines d’épinette pour coudre les écorces de bouleau, dont celles des canots ou des habitations. La gomme de l’épinette blanche servait de gomme à mâcher.

Rameau du pin blanc. Les Algonquiens connaissaient bien les usages médicinaux de la gomme de pin qu’ils utilisaient pour calfater leurs canots. Tandis que la gomme était, entre autres, très efficace pour la guérison des plaies, une décoction d’écorce de pin soulageait la toux et les brûlures.

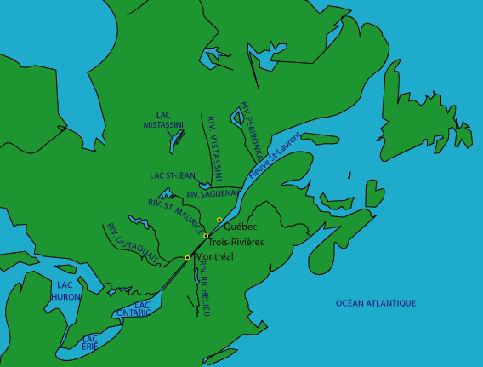

Hydrographie

La plupart des sociétés algonquiennes habitaient des régions sillonnées par de nombreux lacs et de puissantes rivières comme la Saint-Maurice, Outaouais, Richelieu, Saguenay, etc. Les nations vivant sur la côte atlantique avaient accès à la mer.

Population

On évalue la population algonquienne du Centre et de l'Est du Canada à environ 70 000 individus au moment de l'arrivée des Européens. S'ajoutent à ce chiffre plus de 100 000 autres Algonquiens de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis). C'est difficile d'évaluer sûrement l'importance de la population algonquienne étant donné sa dispersion sur le territoire et l'impact des épidémies sur ces groupes dès leurs premières rencontres avec les Européens.

Population de quelques nations algonquiennes entre 1500 et 1600 :

Abénakis : environ 26 000

Algonquins : de 1 000 à 3 000

Atikamekw : moins de 1 000

Béothuks : de 500 à 1 000

Cris : environ 30 000

Malécites : de 1 000 à 2 500

Micmacs : au moins 4 000

Montagnais (Innus) et Naskapis : de 4 000 à 5 000

Il n’existe pas de données précises concernant la population algonquienne vers 1500. Ces évaluations proviennent de diverses sources d’information. Il faut noter que des contacts ont déjà eu lieu entre les Autochtones et les Européens à ce moment et que les épidémies ont déjà commencé à réduire la population autochtone.

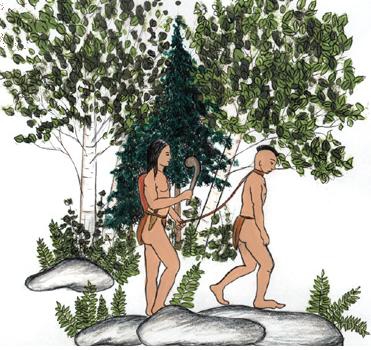

Activités de subsistance

Les Algonquiens étaient des peuples nomades. Suivant le cycle des saisons, ils parcouraient d’immenses territoires pour assurer leur survie. Ils se nourrissaient des produits de la chasse, du piégeage, de la pêche et de la cueillette selon la disponibilité des ressources. Chaque groupe se déplaçait à l'intérieur d'un territoire qui lui était propre. Leur mode de vie ainsi que leur organisation sociale et politique variaient selon leur environnement. Les sociétés algonquiennes comptaient aussi des agriculteurs semi-sédentaires, qui habitaient des régions plus chaudes, comme les Outaouais du sud des Grands Lacs et les Abénakis du littoral atlantique aux États-Unis. Leur mode de vie s’apparentait davantage à celui des Iroquoiens. Les Micmacs, les Malécites et une partie des Algonquins avaient déjà pratiqué l’agriculture ou la pratiquaient encore un peu à l’arrivée des Européens. Pour compléter les ressources disponibles, les Algonquiens se procuraient des denrées, des matériaux et des objets grâce au commerce.

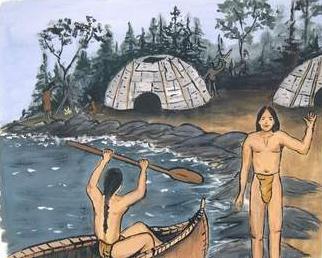

Le déplacement

Au printemps, plusieurs bandes se rassemblaient à l'embouchure d'une rivière ou sur les rives d'un lac. De gros campements, des villages temporaires, regroupaient de 100 à 300 personnes. L'été représentait une période où la vie était plus facile. Les familles, qui avaient été dispersées durant l’hiver, se retrouvaient. Elles en profitaient pour faire des échanges, participer à des festivités, nouer des liens et célébrer des mariages. C'était aussi une période privilégiée pour les échanges commerciaux et les alliances entre nations. L’automne venu, les Algonquiens quittaient leurs camps de pêche pour regagner leurs territoires de chasse situés à l'intérieur des terres. Au moment du départ, les écorces de bouleau recouvrant les habitations étaient roulées en paquets qui faisaient partie du bagage à transporter. Durant ce long trajet, les femmes ramaient à l'arrière du canot ou portaient les charges sur leur dos en supportant celles-ci avec des courroies faites de cordages de tilleul passées sur le front. Cela permettait aux hommes d’être libres de chasser à chaque occasion qui se présentait. Lors des passages difficiles, les hommes transportaient les canots sur leurs épaules. Ce long voyage exigeait une force physique considérable de la part de tous et montrait comment ils avaient développé une excellente résistance à l’effort. Les ressources devenant plus rares et plus dispersées durant la saison hivernale, les Algonquiens veillaient à assurer de la nourriture pour tous. Afin de diminuer la pression exercée sur les ressources, ils se regroupaient en petites bandes de chasse comptant de 10 à 20 personnes. Tous contribuaient à la préparation et au bon déroulement des grandes chasses de l’hiver. La famille des chasseurs ainsi que leurs chiens les accompagnaient sur les territoires de chasse. L'hiver était souvent une saison difficile pour les Algonquiens. Au moment où les ressources d'une région se faisaient rares, le groupe devait déménager et s'installer dans un autre lieu. Lorsque le gros gibier comme l'orignal était difficile à capturer, la situation pouvait devenir pénible. Les Algonquiens pouvaient être menacés de famine. Quand un chasseur parvenait à capturer un animal, il partageait sa prise avec les autres membres de la bande. Les Algonquiens conservaient un bon moral pendant ces périodes plus ardues où la nourriture était moins abondante.

Chasse, pêche et piégeage

Pour s'assurer de bonnes chasses et de bonnes pêches, les Algonquiens comptaient sur leur habileté, leur connaissance du territoire et les habitudes des animaux. Ils maîtrisaient aussi plusieurs techniques de pêche et de chasse qui leur permettaient de tirer profit de l’abondance des ressources pendant toute l'année. Les territoires de chasse, de pêche et de cueillette étaient partagés selon une entente conclue entre les groupes familiaux, les membres de la bande ou de la nation. Les Algonquiens pratiquaient la chasse et la pêche en toute saison. Au printemps et à l’automne, ils pouvaient chasser de nombreuses variétés d’oiseaux migrateurs. Tandis que l'été était plutôt consacré à la chasse au petit gibier, l’hiver, les chasseurs se tournaient vers le gros gibier. Les périodes les plus propices pour la pêche étaient le printemps et l’été quoique la pêche se fasse sous la glace pendant l’hiver. Quelques nations, dont les Innus et d’autres habitants des régions côtières, chassaient les phoques qu’ils harponnaient. Les peuples de la côte atlantique, comme les Abénakis, les Micmacs et les Malécites, ramassaient des crustacés et des mollusques.

Indiennes pêchant au harpon à la lueur d'une torche, au Canada-Est (Québec) vers 1860. Un flambeau, installé sur la pointe du canot, attirait les poissons lors des pêches nocturnes. Un pêcheur s'installait à l'avant du canot, un harpon à la main; un autre, assis derrière, dirigeait l'embarcation.

Les techniques de pêche

On pêchait à la ligne en utilisant souvent comme appât la peau d’une grenouille. L’hameçon était formé d’un morceau de bois où était fixé un os qui servait de crochet. Lorsqu’ils voyageaient en canot, les Autochtones laissaient traîner la ligne derrière eux. Le harpon était fort utile à l'automne quand l’anguille était abondante et pendant les pêches nocturnes faites à l’aide de flambeaux. Des barrages étaient aussi dressés dans les cours d'eau. Ces sortes de murets faits de bois et de buissons empêchaient les poissons de passer tout en laissant l’eau circuler. Les filets et les flèches étaient aussi utilisés pour la pêche. L'hiver, la pêche à la ligne ou au harpon sous la glace permettait des captures occasionnelles.

Les techniques de chasse et de piégeage

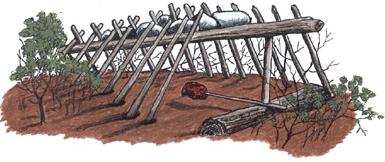

La plupart des Autochtones employaient les mêmes techniques de chasse et les mêmes armes (arcs et flèches, massues et lances). Différentes techniques afin d'attirer et de piéger le gibier existaient : les assommoirs, les collets, les filets, les trappes, les caches à canards et les appeaux. Le collet, fait de lanières de cuir ou de babiches, était souvent utilisé pour capturer le petit gibier comme le lièvre mais aussi pour attraper de plus grands animaux comme le chevreuil. L'animal était pris au piège par le cou ou par la patte. Les oiseaux migrateurs, comme les oies sauvages, étaient aussi attrapés au collet, au filet ou à l'arc. Les perdrix et les tourtes (aujourd'hui disparues) étaient tellement abondantes qu'elles pouvaient même être prises au filet. Les chasseurs qui savaient reconnaître la présence de l'ours dans les bois s'approchaient prudemment de sa tanière et l'encerclaient. L'ours surpris ne pouvait pas s'échapper. Pour le faire sortir, les hommes frappaient l'arbre qui l'abritait et l'assommaient dès sa sortie. Les ours étaient aussi chassés à l'arc ou attrapés au piège.

Assommoir Au moment où l’animal tentait de saisir l’appât, il actionnait un mécanisme qui faisait tomber sur lui une bûche qui l’assommait.

Techniques de chasse

Chasse à l'oie. Le printemps annonçait le retour d’une grande variété d’oiseaux migrateurs dont l'oie sauvage, la tourte et bien d'autres. Cette chasse était tellement abondante, au printemps et à l'automne, qu'on pouvait même attraper les oiseaux à l'aide de filets. Pour chasser les oiseaux migrateurs, les hommes construisaient des caches flottantes qu’ils couvraient de feuillages. Ils y attachaient leurs canots. Les chasseurs pouvaient aussi avoir recours à des appelants, des oiseaux empaillés qu’ils fixaient à des planches flottantes autour des caches. Lorsque les oiseaux se posaient, les chasseurs n’avaient qu’à les abattre avec leur arc.

Chasse aux castors. La chasse aux castors était une activité automnale et hivernale importante. Cette chasse exigeait la participation de 8 à 10 chasseurs expérimentés qui avaient tous leur rôle à jouer. Le castor était difficile à attirer dans un piège, car ce piège nécessitait d’y placer une sorte de tremble rouge et ce bois ne se trouvait pas facilement. Les Algonquiens devaient donc avoir recours à une autre technique. Ils pouvaient procéder en trouant la digue du castor pour faire écouler l’eau contenue dans l’étang. Une fois l’étang asséché, ils poursuivaient le castor à l’intérieur de celui-ci. Les chasseurs ne tuaient pas tous les castors qui se trouvaient dans une digue, ils laissaient en vie une douzaine de femelles et une demi-douzaine de mâles. Après la chasse, ils prenaient soin de réparer la digue afin que l’étang se remplisse d’eau comme auparavant.

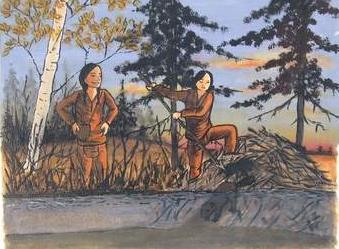

Chasse à l'orignal. La principale technique pour chasser le gros gibier (orignal, caribou ou chevreuil) pendant l'hiver consistait à repérer les pistes de l’animal et à le surprendre en le pourchassant jusqu’à son épuisement. Cette battue rassemblait des hommes en des endroits stratégiques afin d’embusquer l’animal. Les chiens étaient aussi présents en cas de besoin. La neige étant très épaisse, dure et gelée, l’animal pourchassé se déplaçait moins aisément. Il se blessait les pattes et s’épuisait vite, tandis que les chasseurs munis de raquettes avaient un grand avantage sur lui. Une fois l’animal épuisé, un chasseur expérimenté s’avançait pour l’abattre avec son arc ou sa lance. Chez les Naskapis, la chasse au caribou, qui était aussi une activité collective, se pratiquait surtout depuis le début du printemps jusqu’au milieu de l’été. Le gros gibier, comme l’orignal et le caribou, le chevreuil et l’ours noir, servait à se nourrir, se vêtir et se loger. Faute de gros gibier, on se tournait alors vers le petit gibier, qui fournissait moins de viande, mais dont la fourrure était plus fournie pendant l'hiver.

Chasse aux petits gibiers. La chasse aux petits gibiers (perdrix, lièvre, écureuil, etc.) était surtout assurée par les hommes qui étaient souvent accompagnés de jeunes garçons désireux de développer leurs talents de chasseurs. Cependant, il pouvait arriver que les femmes pratiquent cette chasse lorsque les hommes devaient quitter le village pour effectuer d’autres types d’expéditions. La technique de chasse la plus utilisée pour attraper ces petits animaux était l’installation du collet. Ce type de piège fonctionne grâce à un nœud coulant, positionné à la hauteur de la tête des animaux et suspendu aux branches des arbres dans les sentiers habituellement empruntés par ces animaux. Les petites fourrures ainsi obtenues servaient à la confection des vêtements d’enfants.

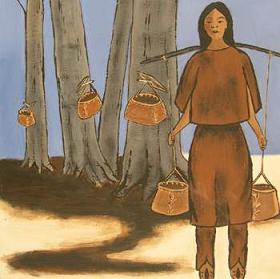

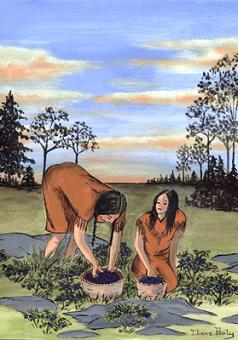

Cueillette

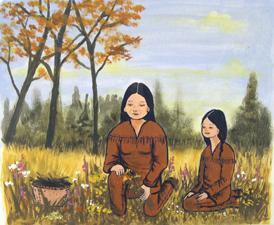

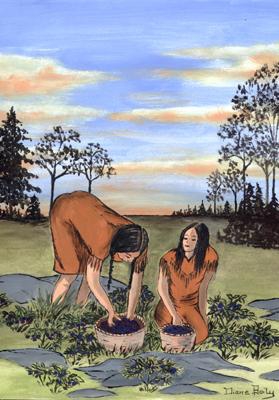

Femme et jeune fille cueillant des bleuets. La cueillette des petits fruits, des noix et des plantes médicinales s'effectuait selon les saisons. Les Algonquiens avaient une grande connaissance des plantes comestibles et médicinales. Voici les ressources de la forêt les plus cueillies.

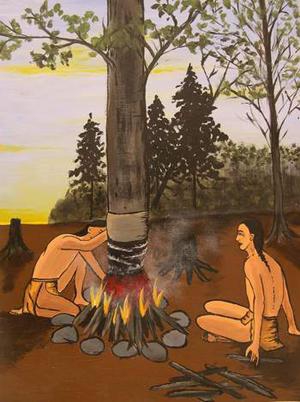

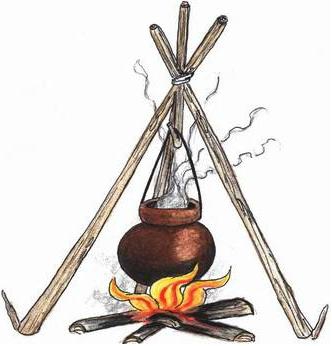

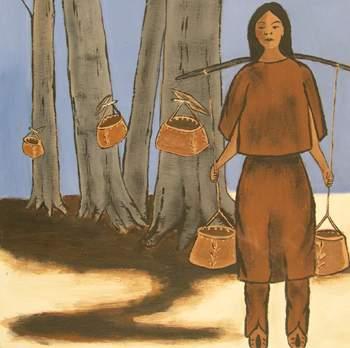

Eau d'érable. Dès le printemps, les Algonquiennes récoltaient l'eau d'érable. Les femmes et les enfants la recueillaient dans des paniers faits d’écorce de bouleau. Ils faisaient bouillir l’eau sucrée dans des récipients en écorce ou, parfois, dans de grands contenants creusés à même un tronc d'arbre en y jetant des pierres brûlantes rougies par le feu. Ils devaient constamment remplacer ces pierres afin de garder une température assez élevée pour maintenir le point d’ébullition qui permettait l’épaississement du sirop.

Tête de violon. Vers la fin d'avril et le début de mai, débutait la cueillette de la crosse de fougère ou tête de violon. Son nom nous vient du fait que l'extrémité de cette fougère ressemble à une crosse de violon. Ces tendres et jeunes fougères étaient cueillies avant qu’elles ne se déroulent pour devenir d’énormes fougères. On pouvait les observer en forêt, souvent dans les milieux humides ou près des rivières.

Asclépiade. Dès le printemps, on récoltait les jeunes pousses des tiges de l'asclépiade. Plus tard, durant l’été, les Autochtones cueillaient les boutons floraux, une sorte de brocoli sauvage, juste avant qu’ils ne deviennent roses. Cette plante ne se mangeait jamais crue. Les Algonquiens ajoutaient à leur menu diverses plantes comestibles. Par exemple, les jeunes pousses des tiges épluchées de l'asclépiade étaient bouillies deux fois dans deux eaux différentes avant d'être mangées comme des asperges.

Asclépiade. Dès le printemps, on récoltait les jeunes pousses des tiges de l'asclépiade. Plus tard, durant l’été, les Autochtones cueillaient les boutons floraux, une sorte de brocoli sauvage, juste avant qu’ils ne deviennent roses. Cette plante ne se mangeait jamais crue. Les Algonquiens ajoutaient à leur menu diverses plantes comestibles. Par exemple, les jeunes pousses des tiges épluchées de l'asclépiade étaient bouillies deux fois dans deux eaux différentes avant d'être mangées comme des asperges.

Écorce de bouleau. Les hommes cueillaient l’écorce du bouleau pendant l’hiver et l’automne, mais surtout au printemps, au cours des mois d’avril et de mai au moment où la sève circule dans l’arbre et qu’elle facilite l’écorcement de l’arbre. Récoltée trop tard, l’écorce adhère à l’arbre et l’écorçage est pratiquement impossible. La récolte de l'écorce se faisait à l’aide d’un couteau croche fabriqué à partir d’une incisive de castor. Les hommes fendaient l’écorce sur le sens de la longueur. Autrefois, le bouleau poussait abondamment à certains endroits comme sur le bord de la rivière Saint-Maurice.

Riz sauvage. Les Ojibwés (Saulteux), des rives nord des Grands Lacs, cueillaient de grandes quantités de riz sauvage. Ce riz poussait dans l’eau profonde au bord des lacs. Les cueilleurs frappaient sur les tiges repliées pour en faire tomber le grain dans le fond de leurs canots. Le riz, vanné et séché, était entreposé dans des contenants d’écorce et conservé pour l’hiver.

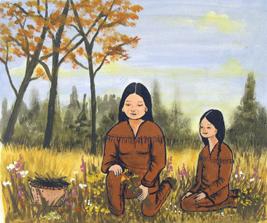

Plantes médicinales. Même si les femmes autochtones cueillaient des plantes médicinales tout au long de l’été, l’automne demeurait tout de même le temps idéal pour récolter de nombreuses variétés de plantes qui atteignaient plus tardivement leur plein mûrissement. Pour conserver ces plantes, les femmes devaient les faire sécher afin de pouvoir les utiliser plus tard au cours de l’hiver.

Commerce entre les nations

Bien avant l’arrivée des Européens, des liens commerciaux existaient entre les premiers habitants. Dans l’est du Canada, l’activité commerciale remonterait au moins à 6 000 ans. Aux ressources du territoire qu’elles occupaient, les nations autochtones ajoutaient les denrées, les matériaux et les objets acquis par le commerce. Les surplus de biens étaient échangés contre des objets rares ou étrangers dans sa propre région. Plus l'objet venait de loin et plus il était rare, plus il prenait de la valeur. Les biens offerts variaient selon la spécialisation des groupes. Les Iroquoiens échangeaient leurs surplus agricoles (maïs, courges, fèves, haricots, citrouilles, tournesols et tabac) contre la viande et les animaux à fourrure des peuples algonquiens nomades. Ils obtenaient aussi de l'écorce de bouleau en échange de leurs filets de pêche. Les Algonquiens des côtes du golfe et du fleuve Saint-Laurent offraient plutôt du poisson fumé et des filets de pêche. Les coquillages ramassés sur la côte atlantique ainsi que les plumes d’aigle et les peaux d’écureuil noir connaissaient une grande popularité. Le silex était très apprécié pour la fabrication des pointes de flèches et de certains outils. Les amulettes des Algonquins, qui avaient la réputation d’être dotées de grands pouvoirs spirituels, étaient également très recherchées.

Le troc et les foires annuelles

Les échanges se faisaient de proche à proche grâce au troc ou à l’occasion de foires annuelles. Plusieurs nations autochtones se donnaient rendez-vous pour échanger leurs produits. L’été était la saison idéale pour ce genre de rencontre puisque certains groupes, qui venaient de très loin, devaient parcourir de longues distances pour s'y rendre. Un de ces lieux d'échange était situé à Nekouba, sur le lac Nikabau au nord-est du lac Saint-Jean. Les premiers jours de la foire étaient consacrés aux festivités. Chacun prenait plaisir à raconter en détail les péripéties de leur voyage.

Grâce au troc, les marchandises circulaient de mains en mains selon les besoins de chacun. Les objets de commerce pouvaient franchir de grandes distances après de multiples échanges. Des produits en cuivre du lac Supérieur se retrouvaient sur la côte atlantique. De l’obsidienne, utile dans la fabrication des outils, parvenait jusqu’à des sites très éloignés de son lieu d’origine (surtout le nord-ouest du Wyoming aux États-Unis). Des dents de requin ou des coquillages se rendaient jusqu’à l’intérieur du continent. La présence de quartzite du Labrador et de jaspe de Pennsylvanie sur des sites du Québec témoigne aussi de l'étendue de ce réseau d'échanges et de communications.

La réciprocité dans les échanges

Le commerce était basé sur la réciprocité, c'est-à-dire sur un échange équivalent entre les deux partenaires comme lors d'un échange de cadeaux. Cette activité représentait plus qu'un simple aspect économique. Le but était d'entretenir de bonnes relations et de consolider les alliances entre les nations. Les liens commerciaux impliquaient aussi le soutien mutuel contre les ennemis en cas de besoin. Par exemple, les Algonquins et les Innus (Montagnais) qui commerçaient avec les Hurons-Wendats étaient aussi leurs alliés militaires.

La gestion du territoire

Les groupes autochtones s’assuraient de leur droit sur les ressources et la circulation des échanges. Chaque groupe se déplaçait à l'intérieur d'un territoire qui lui était propre. Le premier à exploiter une voie commerciale obtenait des droits sur elle. On pouvait toutefois, en échange de présents, obtenir la permission d’utiliser ce parcours ou de traverser le territoire d’un autre groupe dans le but de commercer.

La diplomatie et les ententes entre nations

Les Amérindiens avaient développé une tradition diplomatique efficace. Les ambassades et la coutume de réparation permettaient d’éviter les conflits ou d’y mettre un terme. Grâce à la coutume de réparation, au lieu de se venger ou de punir le coupable, on pouvait réparer les torts faits à la victime ou à sa famille en lui offrant des présents. La valeur des cadeaux variait selon l’importance de l’individu ou son sexe. Le déroulement des ambassades se faisait selon les règles et les rituels diplomatiques autochtones. Ces rencontres servaient à négocier des trêves, sceller des ententes ou consolider l’amitié entre les groupes. Les pourparlers débutaient par l’expression des condoléances. Cette cérémonie imagée permettait la réconciliation. On pleurait réciproquement ses morts, on couvrait les dépouilles de présents et on essuyait les larmes de ses ennemis. Ensuite, on débouchait les oreilles pour bien entendre et on dégageait la gorge pour pouvoir s’exprimer avec facilité et parler de paix avec sincérité. Les nuages étant dissipés de l’air, les délégués pouvaient voir clair dans leur cœur. Les discours des orateurs étaient appuyés par des colliers de porcelaine ou wampums.

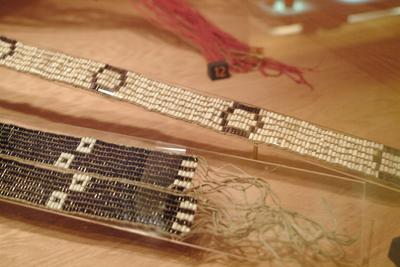

Les coquillages, appelés wampum ou porcelaine, remplissaient des rôles diplomatique, commercial et cérémoniel. Les wampums témoignaient des événements importants comme la conclusion d'ententes commerciale, politique ou militaire. Conservés précieusement, ils représentaient les archives de la nation que les aînés interprétaient. Ils servaient également de parures, de dédommagements en cas de meurtre et dans les rituels de condoléances. En l’absence de wampum, surtout chez les nations des Grands Lacs, moins pourvues en coquillages que les nations côtières et les Iroquois, des peaux de castor ou d’autres animaux, du tabac, des haches et des vêtements servaient d’objets d’échange.

Les accords entre nations étaient confirmés par un échange de présents, généralement le wampum. Le troc de cadeaux était une obligation diplomatique et sociale quand les gens se rendaient visite. Les présents étaient essentiels puisqu'ils détenaient le pouvoir d’apaiser la colère, de sécher les larmes, de conclure des traités de paix ou de mener des nations à la guerre, et de délivrer des prisonniers. On les utilisait périodiquement lors de cérémonies pour remémorer et renouveler des ententes. Le don puis l'acceptation des présents représentait un engagement mutuel. Tout comme les expéditions commerciales, ces réunions étaient agrémentées de fêtes et de festins qui duraient plusieurs jours. On troquait des biens, on dansait, on participait à des rituels et on écoutait des discours très imagés, ponctués de métaphores.

Techniques

La culture matérielle et les techniques des Autochtones étaient très bien adaptées à la vie sur le continent américain. Il suffit de penser aux habitations, aux moyens de transport, aux outils et aux armes. Les Autochtones avaient aussi découvert diverses façons de faire du feu pour se chauffer et cuisiner.

Outils et objets utilitaires

Les Autochtones avaient développé leur connaissance des matériaux de base et des endroits où les trouver. Ils savaient comment les travailler. Ils connaissaient leurs réactions dans diverses conditions ainsi que leurs usages potentiels. Les techniques anciennes, qui sont habituellement qualifiées de simples, étaient tout de même efficaces.

La fabrication des outils, des armes et d'autres objets utilitaires

Les matériaux usuels étaient la pierre, l'os, le bois, l'écorce, les racines des arbres et les fibres. Différentes parties des animaux chassés servaient de matières premières pour fabriquer des objets très utiles (aiguilles, couteaux, lanières, vêtements et couvertures). Les Autochtones conservaient les dents des castors pour fabriquer des couteaux croches et des grattoirs pour les peaux. À partir de la peau ou des viscères d'un mammifère ou d'un oiseau, on fabriquait des sacs. Les tranchants des outils ou des armes pour la chasse pouvaient être plus acérés que les lames de métal. Les lances de bois étaient munies de pointes acérées obtenues en faisant patiemment éclater les tranches d'un morceau de silex. Évidemment, la plupart de ces techniques exigeait beaucoup de temps et de travail.

Les portes-bébés

Différents modèles de porte-bébés existaient parmi les nations autochtones. On en fabriquait des plats et d'autres légèrement creusés. Le bébé était attaché au porte-bébé à l'aide d'une courroie ou d'un lacet. Enveloppé dans une couverture de peau souple, il était à l'abri et au chaud sur le dos de sa mère. De la mousse, ou une autre matière, était installée sous le bébé pour servir de couche.

Jeux et sports

Jetons de jeu, céramique, environ 500 ans avant aujourd'hui, trouvés à Tracy, site Mandeville

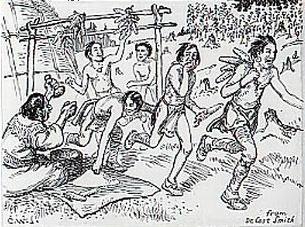

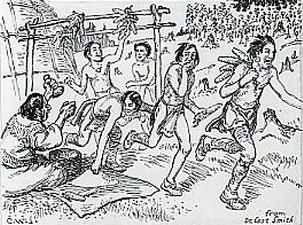

Les Algonquiens avaient davantage de temps libre pendant l'été alors qu'ils étaient installés sur les rives d'un lac ou d'une rivière pour la pêche. C’est pendant cette période qu’ils organisaient des rencontres et des festivités. Ils se divertissaient en jouant, en dansant, en chantant et en écoutant des récits et des légendes. Ils participaient à des compétitions sportives comme la crosse, la course, le tir à l'arc ou à la corde. Les Algonquiens aimaient beaucoup les jeux de chance (jeux de dés ou de pailles) et d'adresse (bilboquet). Certaines activités, comme celle qui consistait à lancer un javelot dans un cerceau qui roulait sur le sol, demandaient beaucoup d'habileté.

Des garçons jouent à Follow-my-leader

Pour le jeu de plat ou de bol, six noyaux de prunes ou encore six petites boules d'argile aplaties servaient de dés. Ces dés, peints en noir d'un côté, en blanc ou en jaune de l'autre, étaient placés dans un grand bol de bois. Assis par terre, les joueurs prenaient à tour de rôle le bol à deux mains et le soulevaient un peu. Ils y agitaient les dés, puis frappaient le bol par terre pour en faire sauter les dés. Le gagnant était celui dont les dés étaient tous retombés du même côté.

Jeux de dés

Pour le jeu de pailles, on se servait de 300 à 400 petits joncs blancs de même longueur (30 cm environ). À chacun son tour, on tentait de ramasser ces pailles en les piquant avec une alêne ou un petit os pointu. On les comptait rapidement. La partie adverse essayait de prendre celles qui restaient.

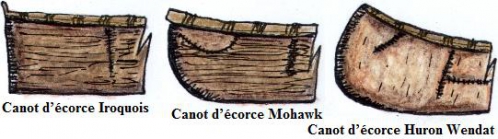

Moyens de transport

À parcourir continuellement de grandes distances, les Autochtones avaient appris à s’orienter en forêt sans avoir recours à la boussole. Leur sens de l’orientation était en grande partie basé sur leur connaissance du territoire. Cette connaissance leur était léguée de génération en génération à travers les récits de chasse que les aînés racontaient. Elle était aussi basée sur une observation constante de l’environnement lors des déplacements. Les montagnes et les cours d’eau, qui jalonnaient leur territoire, devenaient ainsi des points de repère importants. Cependant, d’autres éléments de la nature les aidaient à s’orienter. Le cours des rivières leur indiquait le sud et le nord; la mousse, qui pousse sur le tronc des arbres, leur montrait toujours où se situait le nord et la cime des gros arbres, comme celle des pins, penchait toujours vers l’est ou le sud. L’axe du soleil et leur connaissance des étoiles étaient également des moyens qui leur permettaient de trouver leur route en forêt. Les Autochtones avaient inventé différents moyens pour se déplacer et transporter leur matériel selon les saisons, tels le canot d'écorce, le toboggan, les raquettes, le collier de charge et le porte-bébé. Les moyens de transport des Algonquiens étaient bien adaptés à leur environnement et à leur mode de vie nomade. Ils étaient légers, facilement transportables et confectionnés ou réparés à partir des matières disponibles sur place. Le canot d'écorce de bouleau permettait des déplacements sur de grandes distances. Léger, on pouvait le transporter lors des portages, c’est-à-dire lorsque la navigation sur une rivière devenait dangereuse ou impossible. En hiver, les Algonquiens utilisaient le toboggan (traîne) pour le transport de leurs bagages et les raquettes qui prenaient diverses formes selon les régions.

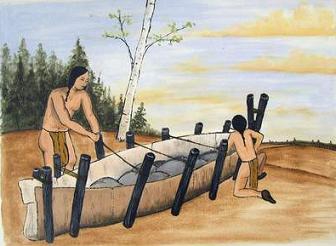

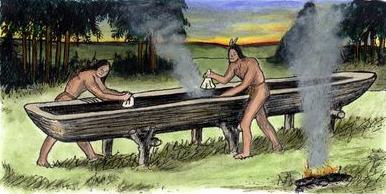

Hommes fabriquant un canot d’écorce

Fabrication du canot

Le printemps était la période idéale pour réparer ou fabriquer les canots avant de partir pour les grandes pêches saisonnières. De nombreuses étapes devaient être soigneusement respectées pour sa fabrication, en voici quelques-unes. Les hommes devaient d’abord choisir de grandes pièces d’écorces de bouleau qu’ils cousaient avec de la racine d'épinette enduite de résine issue également de cet arbre. Ensuite, ils utilisaient un bois léger et résistant, souvent du cèdre, pour faire les éclisses et les varangues qui servaient à constituer l’armature et la forme du canot. Ils les courbaient autour de pieux enfoncés dans le sol tout en fixant les traversins. Puis, ils plaçaient l’armature obtenue sur l’écorce de bouleau, ils plissaient et taillaient celle-ci. Ensuite, ils fixaient solidement la coque en écorce à la structure du canot et la cousaient avec des racines. Enfin, il ne restait qu'à assurer l’étanchéité du canot en calfatant tous les joints et toutes les coutures à l'aide de résine (gomme) de pin ou d'épinette mélangée à de la graisse d’ours. Le canot d'écorce était léger mais fragile. Heureusement, il pouvait être réparé rapidement avec de l'écorce de bouleau, des racines d'épinette et de la gomme de pin. En moyenne, deux adultes, deux enfants et jusqu’à 150 kilos de matériel pouvaient prendre place dans un canot. Certaines embarcations, qui atteignaient jusqu’à 10 mètres de long, pouvaient transporter de 8 à 10 personnes.

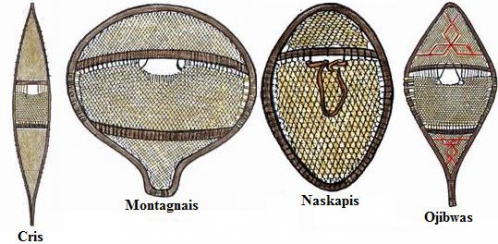

Fabrication des raquettes

Les hommes fabriquaient les raquettes en prévision des déplacements et des grandes chasses d’hiver. Les raquettes étaient un excellent moyen de poursuivre le gros gibier dans la neige profonde sans se fatiguer. Il existait plusieurs formes de raquettes adaptées à différentes conditions ou milieux. La raquette ronde et large servait dans les terrains escarpés et dans la neige épaisse. Celle qui était longue, étroite et à bout relevé était adaptée aux terrains plats et aux lacs gelés. Finalement, celle qui avait la forme d’une goutte d’eau servait dans les sous-bois dégagés.

Homme fabriquant des raquettes

Pour fabriquer les raquettes, les hommes abattaient un bouleau ou un frêne bien droit. Ils le taillaient en baguettes pour en faire le fût (cadre) de la raquette. Les baguettes de bouleau ou de frêne étaient trempées dans l’eau chaude pour les ramollir et leur donner plus facilement la forme désirée. Le nattage de la raquette s’effectuait avec de la peau d’orignal ou de caribou taillée en fines lanières. Ces lanières de peau, nommées babiches, étaient trempées, tordues, étirées, séchées puis roulées en peloton que l’on conservait précieusement. Au moment du tressage de la raquette, il suffisait de refaire tremper celles-ci pour qu’elles retrouvent une bonne souplesse. La plupart du temps, ce sont les femmes qui voyaient à cette dernière opération.

Les Montagnais chaussaient de larges raquettes de forme ovale. Ce modèle de raquettes ressemblait à une patte d’ours. Les Micmacs fabriquaient deux sortes de raquettes à bout carré : les plus grandes étaient utiles lorsque la neige était poudreuse; les plus légères quand la neige était givrée.

Ententes entre nations. La couleur blanche des perles signifiait la paix et la vie, le pourpre représentait le deuil et le rouge était un signe de guerre.

Individus et société

Malgré les différences dans les modes d’organisation sociale et politique, surtout entre les sédentaires et les nomades, les nations qui occupaient le Nord-Est de l’Amérique partageaient une civilisation commune. L’importance des femmes, des hommes et des enfants au sein des sociétés autochtones était comparable. En principe, tous étaient égaux. Chacun était autonome et bénéficiait d’une certaine liberté. La division sexuelle des tâches favorisait le maintien de l’ordre dans la vie quotidienne. Cette répartition des responsabilités assurait la satisfaction des besoins de la communauté. Une fois les tâches accomplies, on pouvait se divertir, se rencontrer et discuter. Le respect de l’autre, l'hospitalité, le partage et l'entraide caractérisait l'organisation sociale des sociétés autochtones du Nord-Est. L'hospitalité et l'entraide assuraient un abri et de la nourriture pour tous. Cela était considéré normal de partager avec celui qui disposait d’encore moins que soi. Les lois de l’hospitalité étaient rigoureusement observées, parfois même jusqu’à l’appauvrissement. Plusieurs observateurs d’origine européenne remarqueront la générosité des peuples autochtones. Le sens de l’humour est aussi une qualité très appréciée au sein des sociétés autochtones. Les Innus disaient qu'il fallait se garder de la tristesse et continuer de rire même dans les moments les plus difficiles où la nourriture manquait, sinon la maladie surviendrait.

Bandes familiales

Les nations algonquiennes étaient divisées en bandes régionales qui regroupaient les occupants d’un bassin hydrographique donné. Chaque bande était indépendante l'une de l'autre. Elle avait son propre territoire de chasse, de pêche et de cueillette. Les bandes régionales réunissaient de plus petits groupes composés de familles apparentées. Ces groupes, qui pouvaient compter de 35 à 75 personnes, étaient formés de deux ou trois familles. La famille était composée du père, de la mère et de leurs enfants, auxquels s’ajoutaient habituellement les grands-parents et, parfois, des oncles, des tantes et des cousins. Certaines nations algonquiennes, comme les Micmacs et les Ojibwés, étaient divisées en plusieurs clans. Le clan rassemblait tous les descendants d'un même ancêtre et possédait son propre symbole. La réunion de plusieurs bandes régionales, de même langue et de mêmes coutumes, formait une nation.

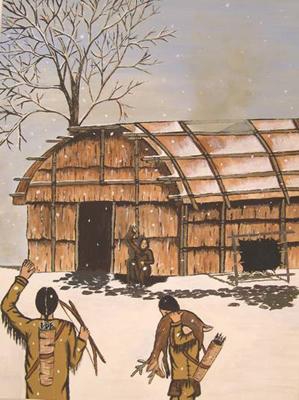

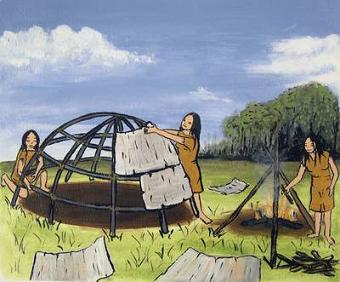

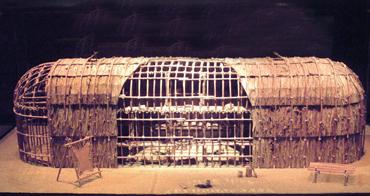

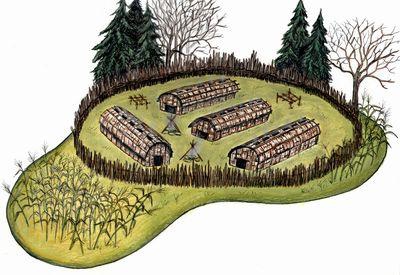

Habitation

Le type d’habitation des Algonquiens était pratique et bien adapté au mode de vie de la plupart des nations nomades. Facilement démontables et transportables, les habitations, appelées « wigwams », pouvaient être reconstruites rapidement une fois arrivé sur un territoire. Étant donné leur mobilité, les Algonquiens construisaient un type d’habitation temporaire. Le wigwam prenait la forme d'un dôme ou d'un cône. Ses dimensions variaient de 3 à 6 mètres de diamètre selon le nombre d’occupants. Il atteignait en moyenne 3 mètres de haut. Les nations semi-sédentaires, telles les Abénakis, les Micmacs et les Malécites, construisaient pour l’hiver de plus grandes habitations de forme allongée pouvant loger trois à quatre familles. Ces habitations étaient semblables aux maisons longues iroquoiennes.

Choix de l’emplacement du village

Au printemps ou au début de l'été, les Algonquiens installaient habituellement leur campement près de l'embouchure d'une rivière ou sur les rives d'un lac. Pendant l'hiver, on fréquentait plutôt l'intérieur des terres où la plupart du gibier se retrouvait dans la forêt. Dès l’arrivée à un nouveau campement, les femmes se mettaient à l’œuvre pour construire les wigwams.

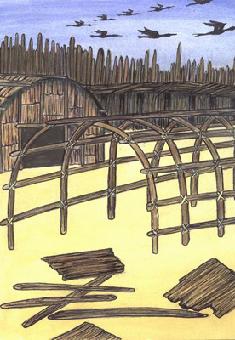

Construction du Wigwam

Sa charpente était faite de longues perches de bois, coupées à proximité du campement, entrecroisées puis fixées solidement dans le sol. La structure terminée, on la recouvrait d’écorces de bouleau cousues avec des racines d’épinette blanche. Les écorces étaient enduites de résine pour garder l’habitation étanche. Plus au nord, où l’écorce de bouleau était plus rare, le wigwam était plutôt recouvert de peaux de bêtes. Les Cris et les Naskapis utilisaient de l’écorce d’épinette et des peaux de caribou. Une ouverture faite au sommet servait de cheminée pour le feu central et pour aérer sans laisser entrer la pluie. Une grande peau d’animal ou une écorce de bouleau servait de porte d’entrée.

L'hiver, le wigwam était isolé en repoussant la neige contre ses parois extérieures. Le revêtement d’écorce ou les peaux de bêtes étaient transportés lors des déplacements d’un campement à l’autre. Les perches de bois étaient laissées sur place, puisque les Algonquiens étaient certains d'en trouver sur les lieux du prochain campement. Se transportant facilement et se dressant très rapidement (souvent en une heure), le wigwam convenait parfaitement aux Algonquiens. Les Abénakis utilisaient le wigwam lorsqu’ils s’absentaient de leur village pour la pêche ou la chasse. Mais au village principal, ils habitaient des maisons longues.

Les écorces de bouleau cousues avec des racines d’épinette étaient enduites de résine pour rendre l’habitation plus étanche.

Les différents recouvrements des habitations

L'écorce qui recouvrait le wigwam était imperméable mais elle se cassait quand il faisait très froid. Les peaux étaient très résistantes aux vents et au feu. Elles se roulaient aussi facilement que l'écorce lors des déplacements, mais elles mettaient beaucoup de temps à sécher lorsqu'elles étaient mouillées. Dans certaines régions, des nattes de jonc recouvraient le wigwam. Étant plus lourdes que les rouleaux d'écorce, elles étaient plus difficiles à transporter d'un campement à l'autre. Plus à l’ouest, les Algonquiens chasseurs de bison des Prairies se logeaient dans un tipi. Cette habitation était bien adaptée à leur mode de vie nomade. Les perches de la structure de forme conique étaient recouvertes de peaux de bison.

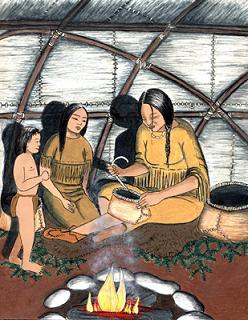

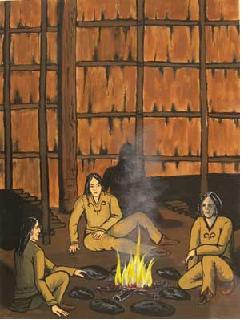

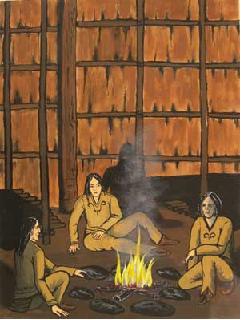

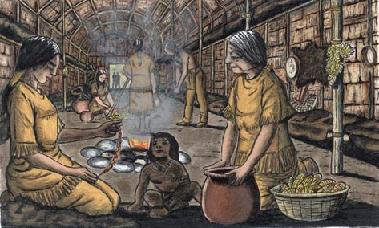

Aménagement intérieur et vie sociale

Trois membres d'une famille algonquienne fabriquant des paniers d'écorce à l'intérieur du wigwam.

Pour se protéger de l'humidité, des branches de sapin étaient déposées sur le sol. Ces branchages, empilés les uns sur les autres, étaient recouverts de fourrures ou de nattes de jonc qui servaient de lits. Le sapin pouvait aussi prévenir les fréquentes irritations des muqueuses causées par la fumée du feu situé au centre de l’habitation. L’intérieur de l’habitation était souvent décoré de toutes sortes de motifs d’animaux ou de figures d’oiseaux. Le feu entouré de pierres était toujours situé au centre de l’habitation. Ces dernières devenaient rapidement de bonnes sources de chaleur. Des perches fixées de part en part de l’habitation à différentes hauteurs servaient à sécher ou à fumer les poissons ou les anguilles au-dessus du feu. Ces perches étaient utilisées également pour suspendre les mocassins afin de les sécher. Le reste des objets personnels était rangé le long des parois du wigwam. Le wigwam logeait habituellement quelques familles apparentées. Tous ces individus étaient habitués de partager cet espace relativement restreint. Pour ne pas être incommodés par la fumée du feu central, les individus préféraient conserver la plupart du temps la position assise ou couchée. Les femmes occupaient souvent la place près de la porte. L'été, on passait davantage de temps au grand air en compagnie des autres membres de la bande.

Spiritualité

Chez les Autochtones, tous les gestes de la vie quotidienne baignaient dans la spiritualité. Selon eux, tout ce qui existe, même les objets fabriqués par les humains, possède un esprit immortel et doit être respecté. Ils considèrent la vie comme un grand cercle de relations entre tous les êtres. Chaque animal, chaque plante, chaque minéral, chaque individu fait partie de ce cercle. Tous ces êtres sont égaux et en continuelle interaction. Les Autochtones veillaient à ne pas perturber l'équilibre établi entre eux. Leurs rites religieux, comme leurs rituels de guérison, visaient à conserver l'harmonie entre les êtres. Ils servaient aussi à maintenir la communication entre les mondes visible et invisible en constante relation et à s'assurer la bienveillance des esprits. Le quotidien était imprégné de l’univers surnaturel. De nombreuses fêtes étaient célébrées pendant l’année ainsi que des rituels autour de la pêche, de la chasse et de l’agriculture. Des événements comme la fabrication des canots d’écorce revêtaient un caractère sacré. Cette activité prenait la forme d’un rituel accompagnant toutes les étapes, de la cueillette de l’écorce à la décoration du canot. Des rites soulignaient les grandes étapes de la vie, de la naissance à la mort.

Perception et relation avec les mondes vivants

Restes d'animaux accrochés dans un arbre, crâne de caribou, omoplate de lièvre, crâne de porc-épic

Le destin d’un homme ou d’une femme était guidé par des esprits, ou des puissances animales, qui pouvaient l’aider. Ceux-ci lui étaient révélés au cours d’une vision. La recherche de ces esprits commençait à la puberté par le biais de prières et de jeûnes. Par exemple, à l'adolescence, les garçons partaient en quête d'une vision afin de trouver leur esprit gardien, celui qui les guiderait et les aiderait à la chasse et dans leurs autres activités.

Les amulettes

Les amulettes étaient considérées comme des porte-bonheur. Certaines amulettes possédaient davantage de puissance. Celles des Algonquins, alliés aux Hurons-Wendats, avaient la réputation d’être dotées de grands pouvoirs spirituels. Cette précieuse marchandise était très recherchée. La plupart des amulettes étaient faites d'os, de pierre ou de coquillage. Elles se présentaient parfois sous l'aspect de petites figurines taillées dans l'os, de pierres aux formes bizarres, de griffes d'animaux ou d'autres objets mis dans un sac avec du tabac. Les amulettes favorisaient la chance et assuraient la protection.

La vie dans l’au-delà

Pour les Autochtones, la vie dans l’au-delà était une continuation de la vie sur terre. Le défunt était enterré avec tous ses objets familiers pour l’aider dans son dernier voyage. Pour réconforter et diminuer la peine de ceux qui avaient perdu cet être cher, on leur offrait des cadeaux. Après un long et difficile périple, l’esprit de la personne décédée atteignait le « village des âmes », toujours situé à l’ouest. La vie menée dans ce lieu ressemblait à la vie sur terre. Les esprits des humains, des animaux, des objets animés et inanimés s'y retrouvaient. Tous ces esprits y poursuivaient leur vie, semblable à la précédente. Sous cette forme désincarnée, le chasseur continuait de poursuivre le caribou sur ses raquettes.

Fêtes et rituels

La fête du solstice d’été avait lieu le jour le plus long de l’année. Cette fête importante donnait lieu à de grands rassemblements où les familles se réjouissaient à nouveau devant l’abondance et la générosité de la nature. Danses, chants et délicieux festins faisaient la joie de tous au cours de cet événement. Encore aujourd’hui, le 21 juin représente une date importante pour les Autochtones, elle souligne la Journée nationale des Autochtones du Canada, une occasion pour tous de reconnaître la diversité culturelle et l'apport de ces peuples.

Grande pipe sacrée, pierre, bois, plumes et peau

La grande pipe sacrée servait pour la prière : la fumée qui s’échappait vers le ciel était porteuse de message. Les Autochtones fumaient également la pipe pour renforcer des amitiés ou des alliances et pour marquer un événement particulier comme une fête, une initiation ou un rituel important.

Tabac ou Kinikinik, tabac, molène, sauge, hart rouge et aiguille de cèdre

Le tabac était une plante sacrée. Les Amérindiens le faisaient brûler pour accompagner une prière, avant et après une chasse, en offrande, dans les rites de guérison, etc.

La pêche et la chasse, qui représentaient plus que de simples activités pour se nourrir, étaient bien intégrées à l'univers des croyances. Les Autochtones veillaient à maintenir de bonnes relations avec les animaux, à leur démontrer du respect et à les remercier de leur générosité; sinon ils ne se laisseraient plus capturer. Au moment de pêcher, des offrandes de tabac étaient offertes aux poissons ainsi qu’à l’esprit de l’eau. Il arrivait qu'une personne soit désignée pour exhorter les poissons à se laisser prendre par les pêcheurs. Les arêtes des poissons n’étaient pas jetées dans le feu; elles étaient remises à l’eau afin que les poissons n’aient pas le sentiment de mourir. Avant une chasse, les hommes respectaient des rituels de jeûne, de prières et d’offrandes de tabac destinés à l’esprit des animaux qu’ils voulaient attraper. Les os des animaux capturés n’étaient pas jetés aux chiens ni au feu. Les crânes des castors et des ours étaient nettoyés puis placés sur un arbre hors de la portée des chiens. Le respect de ces pratiques assurait de bonnes pêches et de bonnes chasses dans le futur.

Croyance aux rêves

Selon les Autochtones, le rêve est le langage de l'âme. Durant le sommeil, tandis que le corps est au repos, l'âme accomplit de multiples actions, aussi réelles que le réel extérieur lui-même. Elle voyage, combat, aime, se réjouit, s'attriste et, surtout, manifeste ses désirs, ses volontés. L'Amérindien restait à l'écoute de ses rêves et les analysait selon ses propres conceptions. Le rêve était interprété comme une visite des esprits. Il pouvait être un présage pour la chasse, une ligne de conduite à adopter ou un conseil pour la vie quotidienne. Le rêve représentait également un mode d'expression des besoins de l'âme qu'il fallait satisfaire. Il exprimait des désirs secrets ou refoulés qui, une fois satisfaits, soulageaient les tensions psychiques et psychosomatiques. Selon les Algonquiens, plusieurs maladies provenaient d'un désir de l'âme resté inassouvi.

Animaux protecteurs

Les animaux sont très présents dans l’imaginaire autochtone. Des noms d’animaux étaient donnés aux clans qui formaient la structure sociale de plusieurs nations. L’emblème du clan était l’ancêtre mythique du groupe ou l’animal protecteur du clan avec lequel une relation privilégiée était établie. Des animaux protecteurs guidaient et protégeaient les nations et les individus. Les animaux représentaient aussi des sources d’enseignement. Leur comportement et leur attitude, leur courage, leur vaillance ou leur détermination étaient donnés en modèle aux jeunes. Par exemple, les Autochtones accordaient une grande importance à l’ours qu’ils respectaient énormément. Avant de tuer un ours, le chasseur lui chantait une chanson ou lui parlait pour lui dire que sa mort assurerait la survie de sa famille. Souvent appelé grand-père par eux, il symbolisait la force et la vie.

Les anthropologues et les linguistes ont classé les langues autochtones en plusieurs familles linguistiques. Ils sont arrivés à ce résultat en comparant minutieusement les différents mots, leurs significations et leurs prononciations. Chaque famille regroupe un ensemble de nations autochtones apparentées par la langue, c’est-à-dire que leur langue provient de la même souche. Ces nations de même famille linguistique ne partagent pas nécessairement une culture identique. Par exemple, la grande famille algonquienne réunit des nations dispersées depuis les provinces des Maritimes jusqu’à celle de l’Alberta. Au Québec, l’on retrouve des représentants des familles algonquiennes, iroquoienne et eskimo-aléoute. Il ne faut pas confondre les termes algonquiens et iroquoien qui représentent des familles linguistiques (un ensemble de nations) et les mots Algonquin et Iroquois qui désignent deux nations spécifiques. Plusieurs langues autochtones sont disparues et, actuellement, certaines sont en voie de s’éteindre. De nombreuses traces des langues autochtones subsistent dans la toponymie et les mots de vocabulaire empruntés aux Autochtones.

Toponymie

Une grande partie de la toponymie du Québec est issue des langues autochtones. Plusieurs villes telles que Maniwaki, Rimouski, Gaspé, Chicoutimi, Tadoussac, etc., possèdent un nom qui tire son origine de ces langues. Souvent, le nom qu’on donnait à un lieu faisait référence à ce qu’on y pratiquait comme activité ou trouvait comme ressource. Il arrivait également que les noms que portaient les groupes algonquiens fassent référence au lieu qu’ils habitaient. Il y a 500 ans, à l’arrivée des Européens, tous les lacs, rivières et montagnes portaient un nom autochtone au Québec. Aujourd’hui, beaucoup de noms de lieux ont été changés pour être francisés.

Toponymes abénakis Toponymes naskapis

Alsigôntekw, Rivière La rivière aux coquillages Amiskunipis, Lac Petit lac aux castors

Coaticook, Ville À la rivière des pins Atikamakw, Lac Lac du poisson blanc

Kephek, Ville Où c’est bouché Caniapiscau, Lieu-dit La pointe brûlée

Magog, Ville Étendue d’eau sur le long Kachatach, Lac Lieu d’attente

Mégantic, Lac Il y a du poisson Manitun, Gorge Esprit

Mikinakw, Lac La grosse tortue Matamakw, Ruisseau Ruisseau de la truite mouchetée

Odanak, Ville Chez nous Mausunan, Colline Lieu pour ramasser des baies

Sacacomie, Lac Du bleuet Pisiuchis, Colline La petite montagne du lynx

Yamachiche, Ville Le fond est vaseux Wabatasi, Lac Petit bouleau

Yamaska, Région Il y a des joncs Wimin, Lac Lac de l’ocre

Toponymes algonquins Toponymes atikamekw

Abitibi, Région Là où les eaux se divisent Atikamekw, Lac Corégone

Amitimik, Rivière Là où abonde le castor Atikw Onikami, Lac Lac au portage du caribou

Baskatong, Réservoir Là où l’eau est resserrée par du sable Manouane, Ville Où on ramasse les œufs de mouettes

Maniwaki, Ville Terre de Marie Mockotcakoc, Lac Lac de l’esprit de l’ours

Maskinongé, Municipalité Gros brochet Moose, Lac Lac à l’orignal Lac Nika, Lac outardes Nimepiranan, Lac Lac où l’on étend les filets

Oka, Municipalité Poisson doré Obedjiwan, Ville Les remous

Pikogan, Ville Tente Wapirew, Rivière Rivière à la perdrix blanche

Témiskamingue, Région, Ville Eau profonde Weymontachie, Ville Voir loin

Wabassi, Lac Cygne blanc Windigo, Rivière, Rivière du démon

Enseignement et tradition orale

Parmi les Autochtones, la connaissance était transmise oralement, c’est-à-dire de bouche à oreille. Les traditions orales servaient à léguer d’une génération à l’autre les connaissances liées au milieu, comme celles des plantes médicinales, et les techniques de fabrication des objets usuels, dont celle du canot ou des raquettes. Elles rappelaient également les événements qui avaient marqué la nation. Les traditions orales représentaient la mémoire collective de ces peuples. Les mythes expliquaient la formation de l’univers, la création du monde et les phénomènes naturels comme le tonnerre.

Médecine

Les Autochtones avaient acquis d’excellentes connaissances médicales. Les propriétés des plantes médicinales n’avaient plus de secret pour eux et ce savoir-faire était transmis de génération en génération. Leurs manières de soigner les maladies étaient intimement liées à leur spiritualité. Pour chaque type de maladie qui survenait, les Autochtones utilisaient une pratique de guérison différente et appropriée. En plus de soigner les maladies, ils savaient aussi comment soulager une fracture et amputer un membre afin qu'une infection ne se répande pas dans tout le corps.

Types de maladies et causes

Les rites religieux et les rituels de guérison étaient intimement liés chez les Autochtones. Trois sortes de maladie étaient reconnues par les Iroquoiens et, d’une façon semblable, chez les Algonquiens : les maladies d’origine naturelle, celles provenant de désirs insatisfaits ou cachés de l'âme et d'autres causées par des sortilèges. À chaque type de maladie correspondait un traitement approprié, soit des remèdes naturels, la satisfaction des désirs ou le désensorcellement. C'est difficile de connaître l'état de santé des Autochtones vers 1500. Toutefois, les études paléontologiques, effectuées sur des ossements retrouvés dans les sites archéologiques, ont démontré l’existence de certaines maladies en Amérique du Nord. Des cas de tuberculose, de maladies des articulations (arthrite, rhumatisme), du système respiratoire et du système digestif, d’hépatite, d’encéphalite et de poliomyélite ont été retracés. Cependant, aucune de ces maladies ne semble avoir eu d’effets dévastateurs sur les peuples autochtones. Étant donné la faible densité des populations et l'éparpillement des groupes sur le territoire, les maladies contagieuses faisaient peu de victimes. Les Autochtones pouvaient contracter une maladie à la suite de la consommation d'une viande infectée ou par une plaie souillée (tétanos). Des accidents faisaient des blessés et même des morts. Quand une grande famine survenait pendant l'hiver, elle pouvait faire de nombreuses victimes. Plusieurs maladies connues en Europe comme la rougeole, la variole, la varicelle et le typhus n'existaient pas en Amérique. Les Européens décriront les Autochtones comme des gens jouissant d'une excellente santé. On vivait aussi longtemps en Amérique qu'en Europe. Aux 16e et 17e siècles, l’espérance de vie ne dépassait pas 25 ans, ce qui ne signifie pas que tous les individus décédaient à cet âge moyen car il faut aussi tenir compte dans ces calculs du haut taux de mortalité infantile à cette époque. Il pouvait donc arriver que plusieurs individus vivent au-delà de 50 ans.

Connaissances médicinales

Les remèdes naturels étaient confectionnés à partir de certaines parties de plantes (racine, feuille), d'arbres (écorce, sève) et d'animaux dont les propriétés médicinales étaient bien connues. Ce savoir était transmis de génération en génération dans les familles, souvent de mère en fille, par la tradition orale. La forêt offrait une multitude de plantes pouvant prévenir et guérir de nombreuses maladies. Les plantes médicinales n’étaient pas toutes préparées de la même manière. Elles pouvaient être mastiquées, consommées sous forme d’infusion et également utilisées en cataplasme.

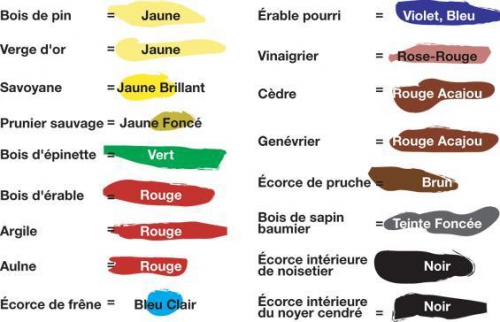

Les remèdes naturels

Il existait plusieurs formules pour traiter le même malaise. Des écorces bouillies étaient utilisées en usage interne ou externe, en décoction ou en cataplasme, pour guérir différents maux. Par exemple, une décoction d'écorce de pin soulageait la toux et les brûlures. La gomme de sapin était antiseptique et servait comme cataplasme. Elle permettait de soigner les inflammations des poumons, de la vessie et des reins, elle soulageait aussi l’asthme, les blessures et les brûlures. Les feuilles et l’écorce du bouleau étaient aussi utilisées pour soigner certaines maladies de la peau et du foie, les rhumatismes et pour calmer les fièvres sporadiques. De plus, on lui attribuait une propriété aseptique, ce qui expliquerait pourquoi les aliments des Autochtones se conservaient si bien dans les grands paniers d’écorce. L’hart rouge était un excellent vermifuge. La jeune écorce du tilleul servait à soigner les blessures et à soulager les brûlures. Au moment de sa floraison estivale, plusieurs groupes autochtones cueillaient ses fleurs pour préparer des tisanes qui étaient très efficaces pour combattre l’épilepsie, les maux de tête et les spasmes. Les petits fruits et les plantes forestières ne servaient pas seulement de nourriture, les Autochtones leur reconnaissaient aussi plusieurs propriétés médicinales. Les propriétés médicinales des animaux étaient aussi bien connues. Par exemple, on employait la graisse d'ours contre les enflures et pour masser les parties douloureuses du corps, comme les jambes après une longue marche. On se couvrait aussi de cette graisse de la tête aux pieds afin de se protéger de la rigueur du climat et des moustiques.

Les vêtements

La plupart des vêtements se ressemblaient chez les nations algonquiennes. Ceux-ci étaient tous confectionnés à partir de différentes peaux d’animaux comme l’écureuil noir, la loutre, le castor, l’orignal, le cerf, le caribou, l’ours, le lynx, le renard. Ces peaux servant à faire les vêtements étaient portés de deux manières : la fourrure à l’intérieur ou bien à l’extérieur.

La plupart des vêtements étaient amples et confortables. Chez les Algonquiens, il était fréquent d’échanger ses vêtements ou de les emprunter. Ainsi un homme pouvait porter un vêtement de femme et, inversement, la femme pouvait adopter un vêtement d’homme si elle le trouvait confortable et utile.

La viande et autres. Pour conserver les viandes et les poissons, on les faisait sécher ou fumer, ce qui leur donnait un bon goût. Les petits fruits étaient conservés pour l'hiver en les faisant sécher également.

La cuisson des aliments

Panier d’écorce servant à la cuisson pour la cuisson des aliments, les femmes se servaient de paniers d’écorce ou de bois. Ces contenants étaient faciles à transporter. On y jetait des cailloux chauffés pour faire bouillir l’eau. Les chaudrons de bois étaient fabriqués à partir d’une bûche creusée en y mettant le feu.

LES NATIONS AUTOCTONES DU QUÉBEC

Territoires et sociétés iroquoiennes vers 1500

Territoire et population

Les sociétés Iroquoises comptaient une vingtaine de nations sédentaires dont la population était dispersée dans une centaine de villages.

Localisation

La localisation des sociétés Iroquoises vers 1500

Les sociétés Iroquoises occupaient le sud des Grands Lacs (lacs Huron, Érié et Ontario), l'État de New York et la vallée du Saint-Laurent. Les Hurons-Wendats et les Iroquois en sont les représentants les mieux connus. Certaines nations iroquoiennes comme les Andastes, les Ériés, les Neutres et les Pétuns sont aujourd’hui disparues.

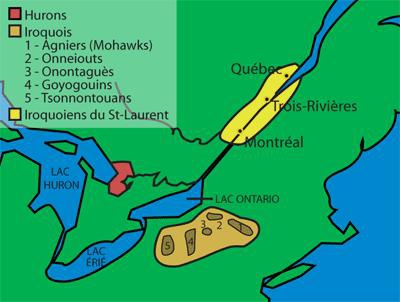

Les Iroquois du Saint-Laurent

Vers l'an 1 000, des populations iroquoiennes habitaient le long du fleuve Saint-Laurent. Leurs villages étaient répartis entre les villes actuelles de Québec et de Montréal. Les Iroquois du Saint-Laurent partageaient le même mode de vie que les autres membres des familles iroquoises. Ils vivaient des produits que leur procuraient l’agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette. Pendant la seconde moitié du 17e siècle, ces populations iroquoiennes ont mystérieusement disparu. Les archéologues tentent toujours de résoudre cette énigme.

Les Hurons-Wendats : les gens de la péninsule

Les Hurons-Wendats étaient établis sur une péninsule située au sud-est du lac qui porte leur nom dans le sud de l'Ontario. Cinq nations parlant une langue similaire et partageant des intérêts communs étaient membres de la fédération huronne-wendate. La population était répartie dans une vingtaine de gros villages situés l’un près de l’autre.

La fédération huronne-wendate

Arendahronons La nation du Rocher ou de la Pierre

Ataronchronons La nation du Marais ou de l'Argile

Attignaouantans La nation de l’Ours

Attignéénongnahacs La nation de la Corde

Tahontaenrats La nation du Chevreuil

Les Iroquois : les gens de la maison longue

La Ligue des Iroquois, ou Ligue Ho-de'no-sau-nee, est une fédération qui regroupait cinq nations. Les membres de la Ligue des Iroquois occupaient une région comprise entre l'État de New York et le sud du lac Ontario.

La Ligue des Iroquois ou Ligue des Cinq-Nations

Agniers (Mohawks) Le peuple de l'emplacement du silex. Ce sont les gardien de

la porte de l'est.

Oneiouts (Oneidas) Le peuple de la pierre debout.

Onontagués (Onondagas) Le peuple des collines. Ils occupent une position centrale

du point de vue géographique et en ce qui concerne les

relations à l'intérieur de la Ligue iroquoise, ils jouent le

rôle de législateurs et de médiateurs. Ils son les gardiens du

feu du conseil et des wampums (archivistes).

Goyogouins (Cayugas) Le peuple des marais. Ils sont spécialisés dans les rituels.

Tsonnontouans (Senecas) Le peuple de la grande colline. Ils sont les gardiens de la

porte de l'ouest.

Les termes français pour désigner les nations iroquoises sont d'origine huronne-wendate. Ils seraient plus proches du nom que ces nations se donnaient elles-mêmes avant leur rencontre avec les Européens. On utilise souvent les termes anglais qui apparaissent entre parenthèses.

Qualité du sol et reliefs

Les Iroquois habitaient des terres fertiles argileuses ou sablonneuses et riches en ressources de toutes sortes. Au pays des Hurons-Wendats, on retrouvait des petites collines et de très belles plaines. Mais le sol sablonneux qui retenait peu l'eau, manquait parfois d'humidité ce qui affectait les récoltes. Il y avait aussi les Adirondaks, des chaînes de montagnes importantes situées au sud et à l’est dont le sommet le plus élevé atteignait 1638 mètres. Sur la rive gauche de l’Hudson, soit au sud-est de cette même chaîne de montagnes, s’élevait le massif des Catskill et les Green Mountains.

Flore

Une grande variété de petits fruits tels que les fraises, les framboises, les bleuets et les mûres faisait le régal des Iroquois. Dans les régions fréquentées par les Iroquois, des centaines de plantes médicinales ou comestibles étaient également utilisées pour se nourrir ou se guérir.

La quenouille Les Iroquois mangeaient les différentes parties de la quenouille et l’utilisaient pour en faire de la farine.

Le ginseng Les Iroquois utilisaient le ginseng pour soigner les rhumes, l’asthme et les maux d’estomac.

Le capillaire du Canada les Iroquois connaissaient la grande utilité de cette plante pour soigner les inffections pulmonaires.

Faune

Les Iroquois du Saint-Laurent profitaient des eaux poissonneuses du fleuve et des forêts giboyeuses des alentours. Les rivières et les lacs d’Huronie et d’Iroquoise renfermaient de grandes quantités de poissons et de tortues. On y retrouvait plus de 70 espèces de poissons (aloze, anguille, barbue, brochet, carpe, doré, corégone, esturgeon, saumon, truite, flétan, hareng, maquereau, morue, perchaude, etc.) et des crustacés. L'esturgeon de lac était une espèce présente en abondance dans la région des Grands Lacs. Il remontait les rivières à l'automne pour frayer. Le saumon de l’Atlantique remontait également l’Hudson pour nager ensuite dans le Saint-Laurent et le lac Ontario. Quelques espèces d’oiseaux migrateurs, comme les grues et les oies, faisaient escale dans les régions habitées par les Iroquois. Au pays des Hurons-Wendats, on dénombrait de grandes quantités de dindons sauvages (coqs d'Inde). Dans les forêts environnantes, le gibier comme le cerf (chevreuil), l’ours et le castor était très abondant. On retrouvait aussi des martres, des loups et des écureuils noirs.

Les chevreuils et les wapitis

Dans le pays des Hurons-Wendats et de leurs voisins, les Neutres, les chevreuils étaient innombrables. On raconte qu’ils pouvaient être jusqu’à des centaines rassemblés au même endroit. Par contre, il n’y avait pas de chevreuil dans la vallée du Saint-Laurent. On chassait également les wapitis présents dans l’Est de l’Amérique du Nord jusqu’à Montréal et en Estrie. Cette espèce, le wapiti de l’Est, est aujourd’hui éteinte. Il existe toujours une sous-espèce de ce cervidé dans l'Ouest de l'Amérique du Nord.

Voici des illustrations d'animaux qui ont été réalisées au 17e siècle par Louis Nicolas :

Illustrations de Louis Nicolas (1634-après 1678)

Feuillus et conifères

Les feuillus (bouleau, cèdre, chêne, hêtre, orme, tilleul, hickory) et les conifères de diverses espèces (pins, sapins) poussaient en grande quantité dans les territoires occupés par les Iroquois. Toutefois, les Iroquois habitaient une région où le bouleau ne poussait pas mais où le pin était très présent. Diverses sortes d'arbres, comme l'hickory (noyer blanc) donnaient aussi des noix comestibles.

Le cèdre était très apprécié des Iroquois pour sa résistance à la pourriture. Ils l’utilisaient pour construire la palissade qui entourait leur village et fabriquer les grands récipients servant à entreposer le maïs séché. L’armature des canots et le traîneau utilisé l’hiver pour transporter les charges étaient formés aussi du bois de cet arbre.

L’orme d’Amérique Pour construire leurs canots, les Iroquois, qui vivaient dans une région où le bouleau ne poussait pas, devait se contenter de l’écorce d’orme rouge ou d’hickory (noyer). Même si ce type de canot était plus robuste et plus grand, il était tout de même moins rapide que celui fait d’écorce de bouleau.

Hydrographie

Trois des cinq Grands Lacs occupaient le territoire des Iroquois : les lacs Huron, Érié et Ontario. Les Iroquois vivaient près d'une grande étendue d'eau douce, le lac Ontario, et près de la rivière Hudson. Les Hurons-Wendats étaient situés sur une pointe de terre qui s'avance dans le lac qui porte leur nom. Leur territoire était aussi entrecoupé de plusieurs rivières (Richelieu, des Outaouais, Hudson, Susquehanna, etc.) et ruisseaux. Dans cette région, entourée d'eau, on retrouvait de grandes zones marécageuses.

Population

La population iroquoienne du nord-est de l’Amérique est évaluée à environ 100 000 individus au début du 17e siècle. La nation huronne-wendate regroupait au moins 30 000 personnes à la même époque. Pour sa part, la population iroquoise comptait environ 15 000 individus au milieu du 17e siècle. Les sociétés iroquoises étaient probablement plus nombreuses avant cette date. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets dévastateurs des épidémies d'origine européenne.

Activités de subsistance

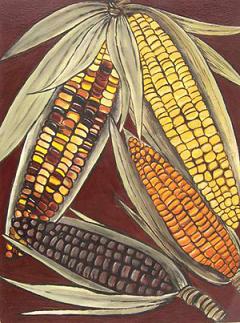

Maïs, courges et haricots

Les Iroquois qui pratiquaient l’agriculture vivaient essentiellement de leurs récoltes. La pêche, la chasse et la cueillette des petits fruits et des noix complétaient leur alimentation. L'importance respective de ces ressources variait selon les nations iroquoises et le milieu qu'elles habitaient. Certaines nations iroquoises vivant dans des régions moins propices à l'agriculture, dont les habitants de Stadaconé, dépendaient davantage de la pêche et de la chasse. D'autres, comme les Hurons-Wendats, étaient surtout des agriculteurs. Les Iroquois pratiquaient également des activités de subsistance au fil des saisons.

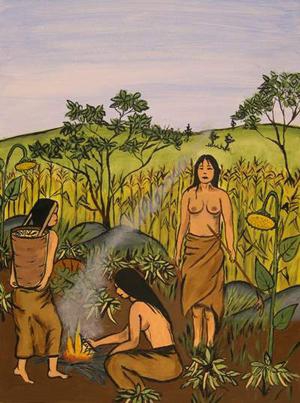

Agriculture

Les Iroquois qui pratiquaient l’agriculture vivaient essentiellement de leurs récoltes. La pêche, la chasse et la cueillette des petits fruits et des noix complétaient leur alimentation. L'importance respective de ces ressources variait selon les nations iroquoises et le milieu qu'elles habitaient. Certaines nations iroquoises vivant dans des régions moins propices à l'agriculture, dont les habitants de Stadaconé, dépendaient davantage de la pêche et de la chasse. D'autres, comme les Hurons-Wendats, étaient surtout des agriculteurs. Les Iroquois pratiquaient également des activités de subsistance au fil des saisons.

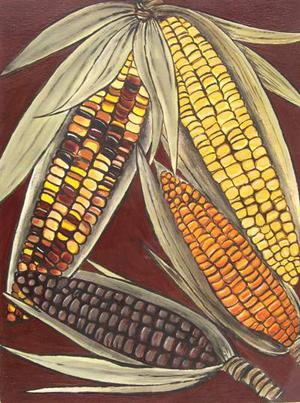

Les Iroquois habitaient des régions où le sol était assez fertile pour permettre la culture d’une grande variété de légumes, principalement le maïs. Le climat tempéré et la saison végétative de plus de 100 jours par année leur donnaient amplement le temps de récolter. À cette époque, le maïs (blé d'Inde) était cultivé depuis la région des Grands Lacs jusque dans le sud du Chili. Sur le continent américain, il existait au moins 150 variétés de maïs adaptées à des conditions diverses. Les Huronnes-Wendates connaissaient au moins 15 sortes de maïs qui donnaient des épis de différentes formes et longueurs et des grains de diverses grosseurs aux couleurs variées (jaune, blanc, rouge ou violet). Selon la variété de maïs, la période de croissance variait de 50 à 180 jours.

Elles les appelaient les trois sœurs

En plus du maïs, les femmes iroquoises cultivaient des courges, des haricots et des tournesols. Le maïs, la courge et le haricot étaient tellement bien associés dans leur esprit qu’elles nommaient ces plantes les trois sœurs. Cultivées ensemble, elles étaient bénéfiques pour le sol. Tandis que les feuilles du maïs protégeaient les courges du soleil et du vent, ses tiges servaient de tuteurs aux haricots grimpants.

Les haricots fixaient l’azote dans le sol et en retardaient l’épuisement. Quant à elles, les courges qui s'étendaient sur le sol limitaient la présence des mauvaises herbes et prévenaient l'érosion tout en conservant l'humidité du sol. Cette connaissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le compagnonnage des plantes dénote une observation attentive de la part des agricultrices autochtones. Les techniques agricoles des Iroquoises donnaient de très bons rendements. Leurs méthodes permettaient l'accumulation de larges surplus pour l'hiver et même de réserves pour deux, trois ou quatre ans, en cas de mauvaise récolte.

Une fois leurs besoins comblés, les surplus accumulés étaient échangés avec d’autres nations autochtones contre divers produits. L'agriculture des Wendates et des Iroquoises

Les Huronnes-Wendates avaient acquis une longue expérience dans le domaine de l’agriculture. Elles cultivaient d’immenses champs de maïs qui entouraient leurs villages. Le récollet Gabriel Sagard, un missionnaire qui visitera leur pays, la Huronie, au début du 17e siècle, mentionnera qu’il est plus facile de s’y perdre dans un champ de maïs que dans une forêt. Comme les Huronnes-Wendates, les femmes iroquoises pratiquaient également l'agriculture. Un observateur du 17e siècle mentionnera que les Onontagués cultivent des champs de maïs qui s’étendent sur une distance de trois kilomètres autour de leur village.

La préparation des champs, les semences et les récoltes

Les hommes avaient pour tâche de défricher les terres nécessaires à l’agriculture en pratiquant la méthode d’abattage des arbres par brûlis. Ils enlevaient l’écorce et les branches des arbres puis les faisaient brûler à leurs pieds après avoir appliquer une couche d’argile sur leur tronc pour empêcher la propagation du feu dans la cime des arbres. L'arbre brûlé était ainsi plus facile à couper à l'aide d'une hache faite d'une pierre très dure et peu cassante. Avec le temps, les souches pourrissaient et pouvaient facilement être déracinées. Toutes les autres tâches reliées à l'agriculture, des semences en passant par l'entretien des champs jusqu'à la récolte, revenaient aux femmes aidées des enfants. Seule la culture du tabac était réservée aux hommes. Dès que les neiges étaient fondues, les femmes se réunissaient dans les champs situés près du village. À l’aide de l’herminette et du houx, elles préparaient le sol pour les semences. Elles formaient de petites buttes où elles semaient de neuf à dix grains de maïs. Ces grains avaient déjà été placés entre deux écorces humides pour hâter leur germination. Pendant l’été, elles entretenaient leurs jardins. Accompagnées de leurs enfants, elles arrachaient les mauvaises herbes et repoussaient les oiseaux qui venaient manger leur maïs.

À l'automne, les Iroquoises récoltaient le maïs et les autres plantes cultivées. Les épis de maïs cueillis étaient attachés en paquets à l’aide des feuilles qui les enveloppaient et qui étaient retournées vers le haut. Cette activité donnait lieu à la fête des récoltes. Pendant la nuit, les femmes et les hommes se rassemblaient dans les champs pour tresser le maïs. Les épis de maïs étaient ensuite disposés à l’intérieur de la maison, le long des murs, sur des perches où ils séchaient. Une fois que le grain était sec et prêt à être serré, les femmes et les filles l'égrenaient, puis le nettoyaient. Ensuite, elles l’entreposaient dans de grands paniers d’écorce ou de grands vases en argile à l’intérieur des maisons. La plus grande partie du maïs récolté était ainsi séché, pilé, puis transformé en farine.

Chasse, pêche et piégeage

Les techniques de chasse et de piégeage

Pour s'assurer de bonnes chasses et de bonnes pêches, les Iroquois comptaient sur leur habileté, leur connaissance du territoire et les habitudes des animaux. Ils maîtrisaient aussi plusieurs techniques de pêche et de chasse qui leur permettaient de tirer profit de l’abondance des ressources pendant toute l'année. Les territoires de chasse, de pêche et de cueillette étaient partagés selon une entente conclue entre les groupes familiaux, les membres de la bande ou de la nation. La plupart des Autochtones employaient les mêmes techniques de chasse et les mêmes armes (arcs et flèches, massues et lances). Différentes techniques afin d'attirer et de piéger le gibier existaient : les assommoirs, les collets, les filets, les trappes, les caches à canards et les appeaux. Le collet, fait de lanières de cuir ou de babiches, était souvent utilisé pour capturer le petit gibier comme le lièvre, mais aussi pour attraper de plus grands animaux comme le chevreuil. L'animal était pris au piège par le cou ou par la patte. Les oiseaux migrateurs, comme les oies sauvages, étaient aussi attrapés au collet, au filet ou à l'arc. Les perdrix et les tourtes (aujourd'hui disparues) étaient tellement abondantes qu'elles pouvaient même être prises au filet.

Assommoir Au moment où l’animal tentait de saisir l’appât, il actionnait un mécanisme qui faisait tomber sur lui une bûche qui l’assommait.

La grande chasse

Parmi les Iroquois, la chasse se pratiquait surtout pendant l'automne et l'hiver. Les hommes, qui partaient pour la grande chasse annuelle à l'automne, revenaient habituellement au village en décembre. Les Iroquois pourchassaient surtout les cerfs de Virginie, appelés chevreuils au Québec, et les ours noirs bien gras à l’automne. Ils chassaient aussi des castors, des lièvres, des martres, des loups et des écureuils noirs. Quant à la chasse aux oiseaux, elle prenait davantage d'importance à l'automne et au printemps. Les grues et les oies étaient attrapées au collet ou à l'arc. Les Iroquois, qui retrouvaient moins de dindons et de chevreuils dans la région qu'ils habitaient, devaient s'éloigner davantage que les Hurons-Wendats pour la chasse. Les Iroquois quittaient leurs villages pendant plusieurs semaines pour chasser à l'intérieur des terres.

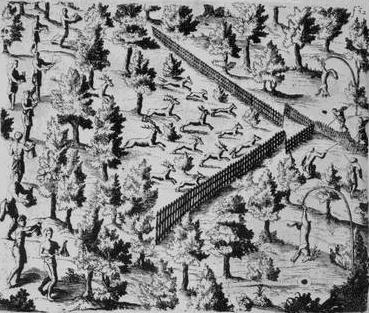

La chasse aux chevreuils

Pour capturer les chevreuils, les Iroquois utilisaient la technique de rabattage. Plusieurs chasseurs se plaçaient dans les bois de manière à fermer une pointe de terre qui menait jusqu’à une rivière. Ils avançaient en criant et en faisant beaucoup de bruit. Les animaux effrayés fuyaient. Arrivés au bout de cette pointe de terre, qui formait un cul-de-sac, ils étaient pris au piège dans des filets. Sinon, les chasseurs les attendaient armés de leur arc et de leurs flèches. Certains animaux se jetaient à l’eau pour tenter de fuir, mais cela facilitait leur capture par les chasseurs qui étaient dans les canots. La battue était très efficace sur les îles où les cerfs abondaient. Les Iroquois et les Neutres avaient la réputation de courir aussi vite que les chevreuils même lorsqu'ils étaient chaussés de raquettes. Ainsi, ils en attrapaient en grande quantité.

La chasse à l'ours